2023.04.28

MTBのオーバーホール 組み立て編

こんばんは、出張修理の自転車屋さんです。

今回もMTBのオーバーホールの作業をご紹介します。

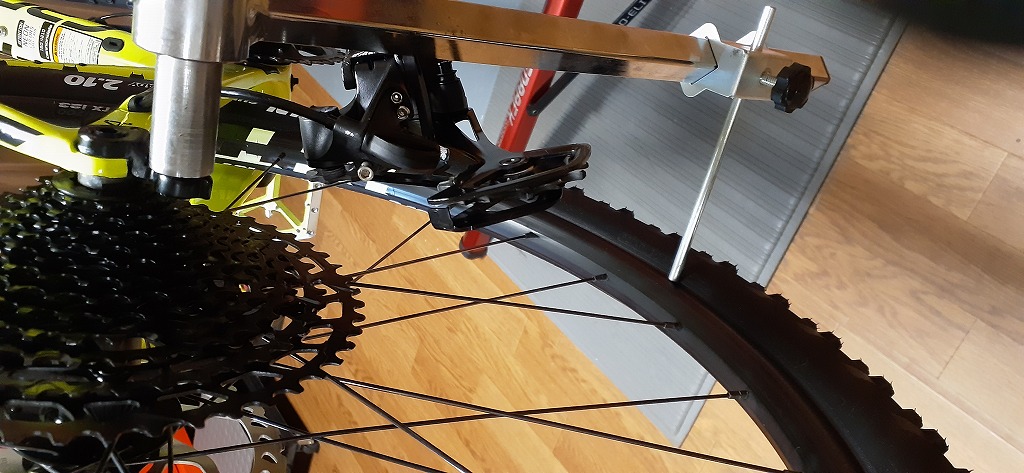

前回はホイールの整備、タイヤの取り付けまでしましたのでフレームにパーツを取り付けていきます。

まずはディスクブレーキのフルード交換

古いフルードを排出しつつフルード内の気泡を取り除きます。

作業は丁寧に行いエアーを徹底的に取り除きます。

次はヘッドパーツのベリングの状態を確認します。

フロントフォークに関しましては今回は予算の都合でOHはしないですがなるべく早めに行うことをお勧め致しました。

上下のベアリングを取りはずして状態を確認して、問題ないので清掃を行います。

その他のパーツも綺麗に清掃して問題が無いかをチェックします。

耐水用にグリスを詰めてヘッドパーツを取り付けます。

ヘッドパーツにはステアリングのストッパー機能が付いていますので最初にずれていた矢印を合わせて組み付けます。

フロントフォークに貼り付けられていたブレーキホースガイドが剥がれています。

綺麗に淵をカットして貼り付けます。

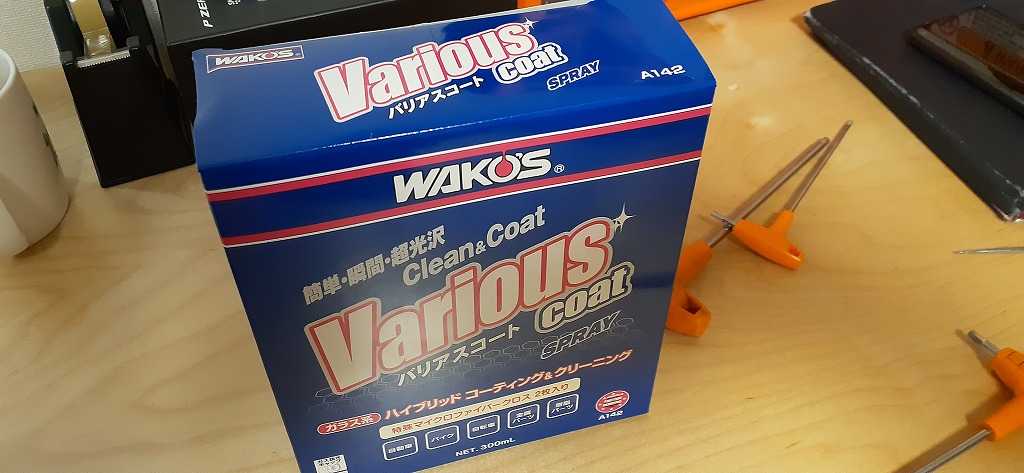

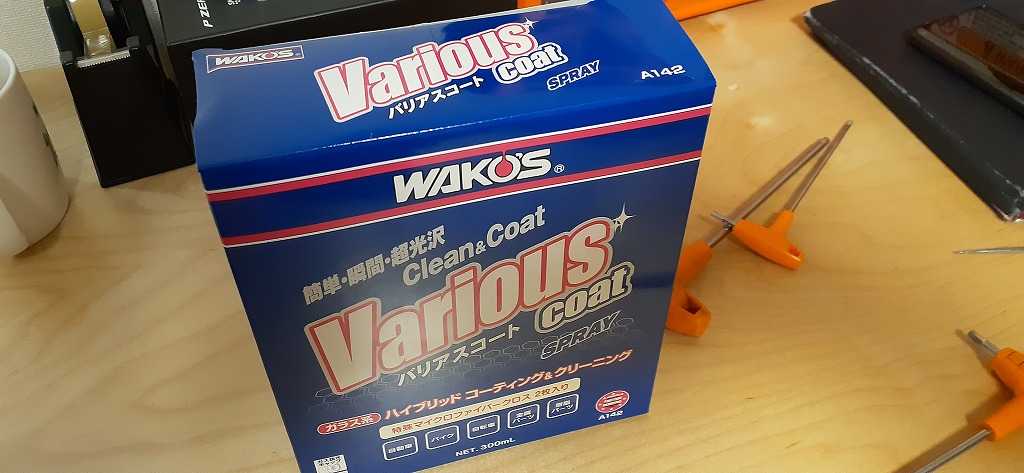

ホイール、駆動系のパーツの取り付け前にはバリアスコートで綺麗に仕上げます。

とても綺麗な光沢が出ます。

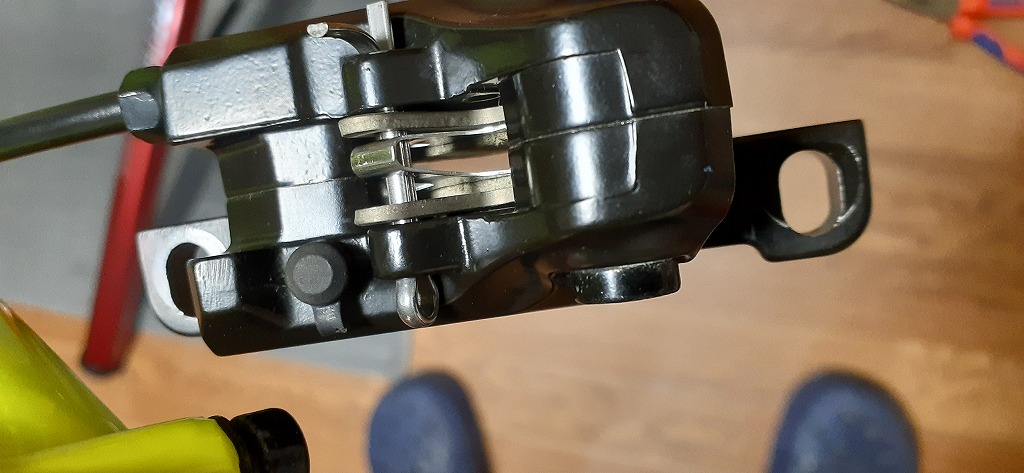

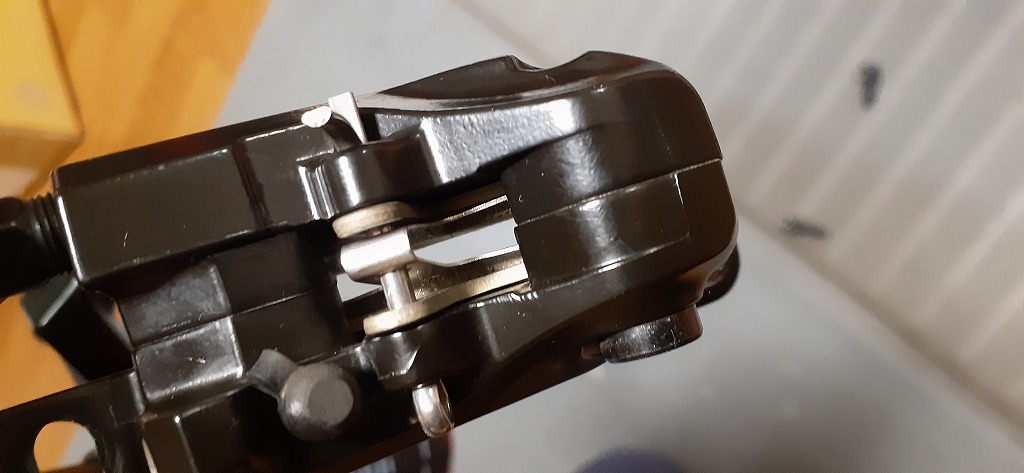

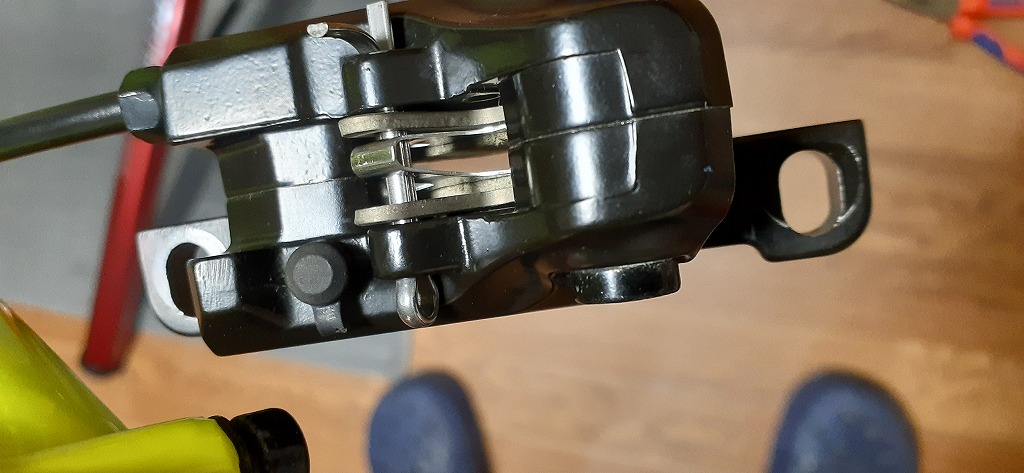

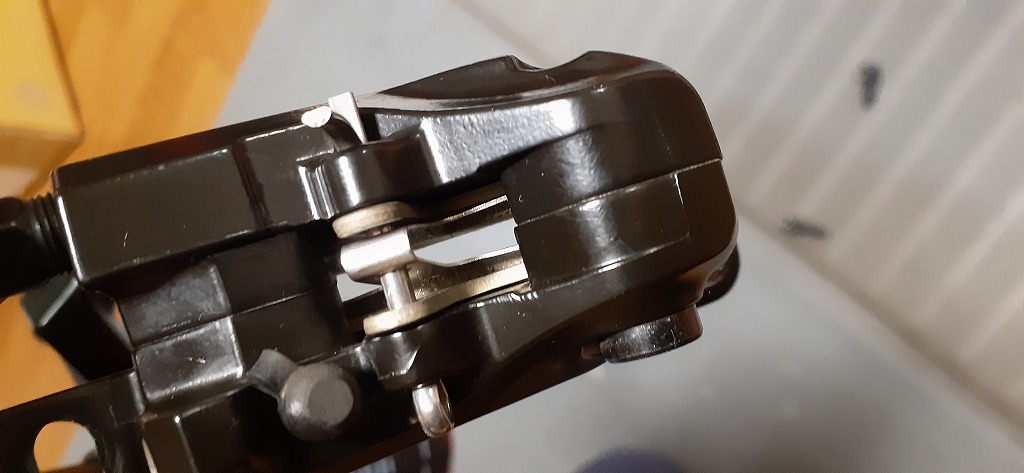

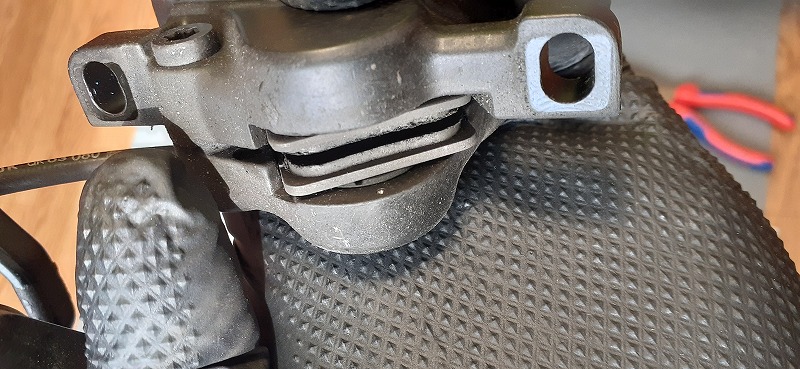

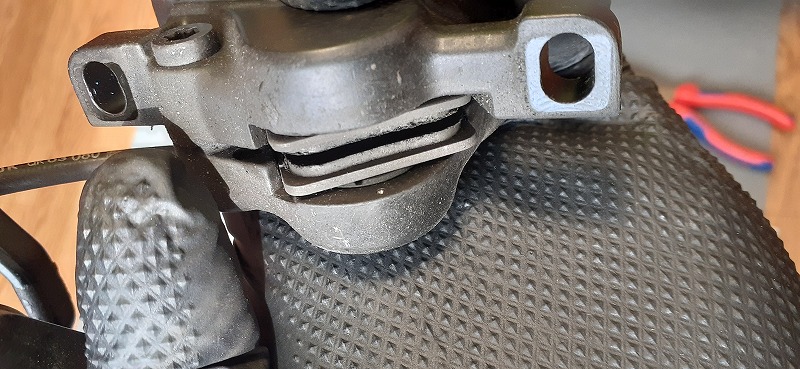

次に新品のブレーキローター、パッドを取り付けます。

ブレーキの異音対策をパッドにします。

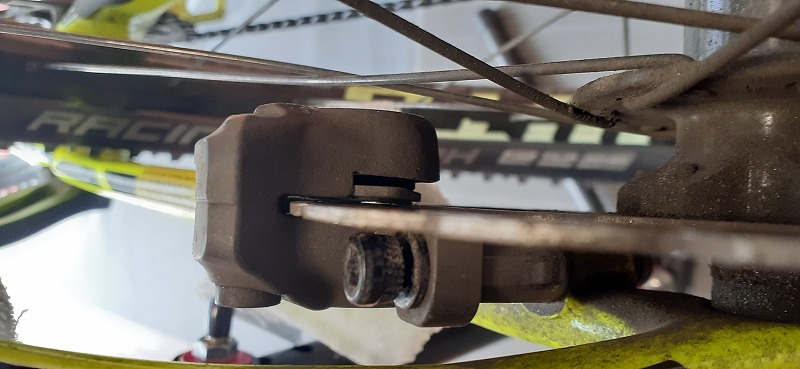

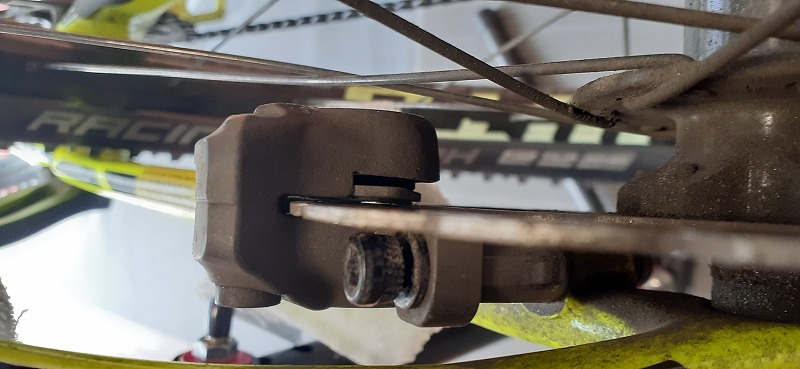

キャリパーにパッドを装着

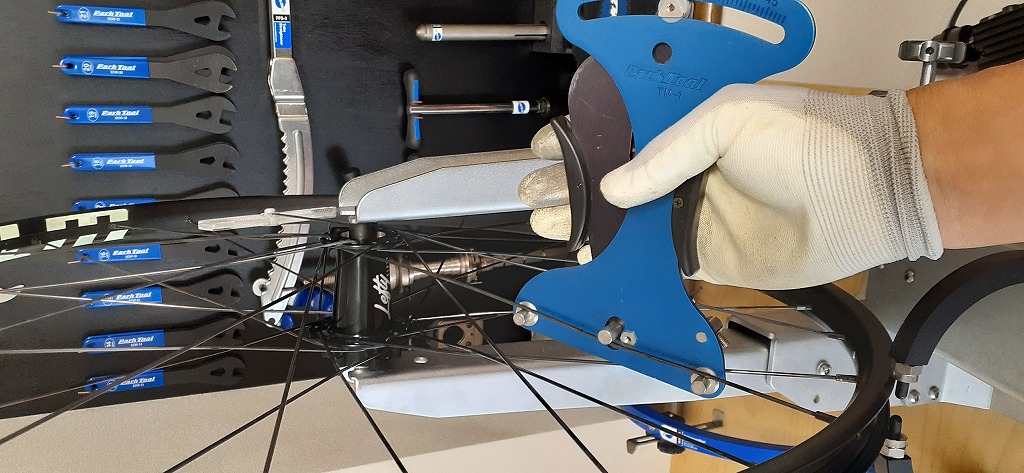

レフティーのホイール取り外しの際のキャリパー問題も進化してますね。

この部分は汚れやすく細かい汚れが溜まるとスムーズにキャリパーが取り外せなくなるので綺麗に掃除して対策もしておきます。

ベリングにも耐水処理をします。

ローターを取り付け

フロントフォークにセットして規定トルクで締め付けます。

ローターも規定トルクで締め付けます。

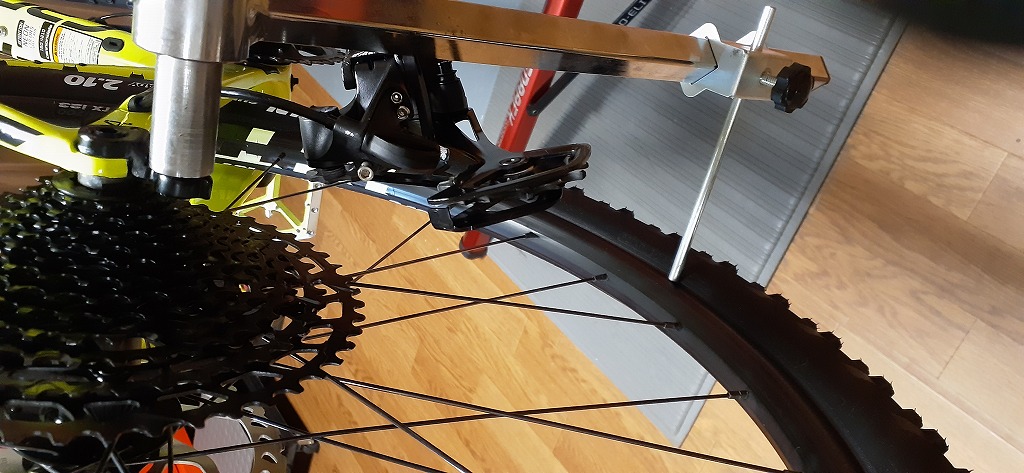

カセットスプロケットとチェーンは新品に交換します。

直接の取引が無いので正規販売店で購入してきました。

スプロケットも規定トルクで締め付けます。

ローターも取り付けて

リアホイールの取り付け前にエンド金具も掃除します。

ここが汚れていると異音が出る場合があります。

ホイールを取り付けたらエンドを確認して修正します。

チェーンを最適な長さでカットして取り付けます。

BB部分も分解して清掃してベアリングに問題が無いかを確認します。

チェーンリングも一度クランクから外して掃除をして組みなおします。

規定トルクで締め付けます。

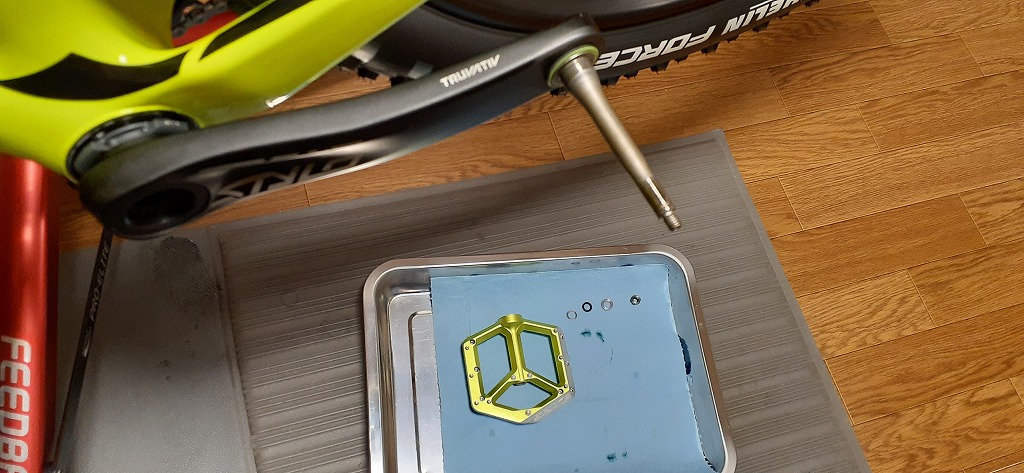

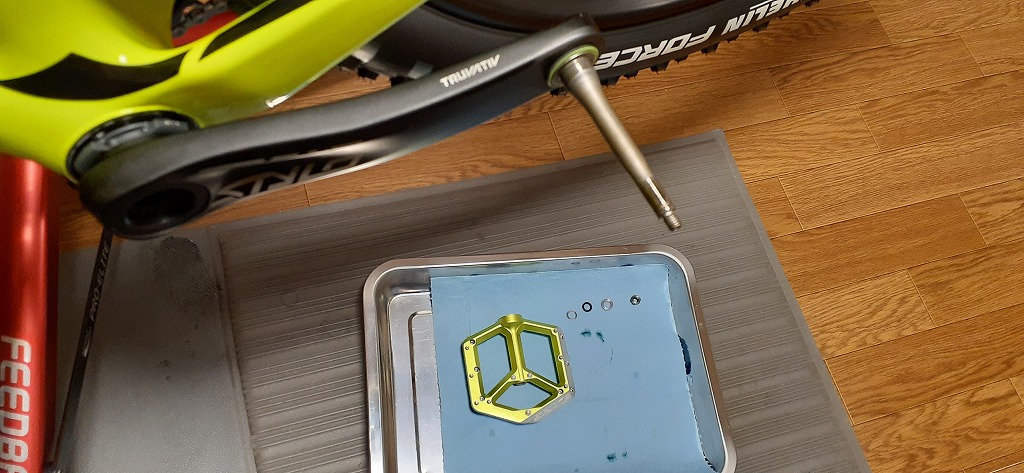

ペダルはスラスト方向に遊びがあるので一度分解します。

ベリングも清掃してグリスアップします。

ナットが最初緩んでいたのでナットには緩み止めを塗布して組み立てます。

反対側も同様に行います。

駆動系が取り付けできたので注油して変速調整を行います。

タイヤにシーラントが馴染んだ頃合に重大なエア漏れが無いかをチェックします。

経年劣化で割れていたケイデンスセンサーも修復してホイールに取り付けます。

テスト走行を行い何度か微調整をして完成です。

完成後には新車と見違える程の出来映えです!!

お客様のご自宅に配達します。

この様にスポーツ自転車の修理等も行っていますので気軽にご相談ください。

カテゴリ:スポーツバイク修理

今回もMTBのオーバーホールの作業をご紹介します。

前回はホイールの整備、タイヤの取り付けまでしましたのでフレームにパーツを取り付けていきます。

まずはディスクブレーキのフルード交換

古いフルードを排出しつつフルード内の気泡を取り除きます。

作業は丁寧に行いエアーを徹底的に取り除きます。

次はヘッドパーツのベリングの状態を確認します。

フロントフォークに関しましては今回は予算の都合でOHはしないですがなるべく早めに行うことをお勧め致しました。

上下のベアリングを取りはずして状態を確認して、問題ないので清掃を行います。

その他のパーツも綺麗に清掃して問題が無いかをチェックします。

耐水用にグリスを詰めてヘッドパーツを取り付けます。

ヘッドパーツにはステアリングのストッパー機能が付いていますので最初にずれていた矢印を合わせて組み付けます。

フロントフォークに貼り付けられていたブレーキホースガイドが剥がれています。

綺麗に淵をカットして貼り付けます。

ホイール、駆動系のパーツの取り付け前にはバリアスコートで綺麗に仕上げます。

とても綺麗な光沢が出ます。

次に新品のブレーキローター、パッドを取り付けます。

ブレーキの異音対策をパッドにします。

キャリパーにパッドを装着

レフティーのホイール取り外しの際のキャリパー問題も進化してますね。

この部分は汚れやすく細かい汚れが溜まるとスムーズにキャリパーが取り外せなくなるので綺麗に掃除して対策もしておきます。

ベリングにも耐水処理をします。

ローターを取り付け

フロントフォークにセットして規定トルクで締め付けます。

ローターも規定トルクで締め付けます。

カセットスプロケットとチェーンは新品に交換します。

直接の取引が無いので正規販売店で購入してきました。

スプロケットも規定トルクで締め付けます。

ローターも取り付けて

リアホイールの取り付け前にエンド金具も掃除します。

ここが汚れていると異音が出る場合があります。

ホイールを取り付けたらエンドを確認して修正します。

チェーンを最適な長さでカットして取り付けます。

BB部分も分解して清掃してベアリングに問題が無いかを確認します。

チェーンリングも一度クランクから外して掃除をして組みなおします。

規定トルクで締め付けます。

ペダルはスラスト方向に遊びがあるので一度分解します。

ベリングも清掃してグリスアップします。

ナットが最初緩んでいたのでナットには緩み止めを塗布して組み立てます。

反対側も同様に行います。

駆動系が取り付けできたので注油して変速調整を行います。

タイヤにシーラントが馴染んだ頃合に重大なエア漏れが無いかをチェックします。

経年劣化で割れていたケイデンスセンサーも修復してホイールに取り付けます。

テスト走行を行い何度か微調整をして完成です。

完成後には新車と見違える程の出来映えです!!

お客様のご自宅に配達します。

この様にスポーツ自転車の修理等も行っていますので気軽にご相談ください。

2023.04.23

MTB オーバーホール ホイール整備編

こんにちは、出張修理の自転車屋さんです。

本日は前回の続きのMTBのOHの作業をご紹介します。

洗浄後のホイールを整備します。

まずは後輪から

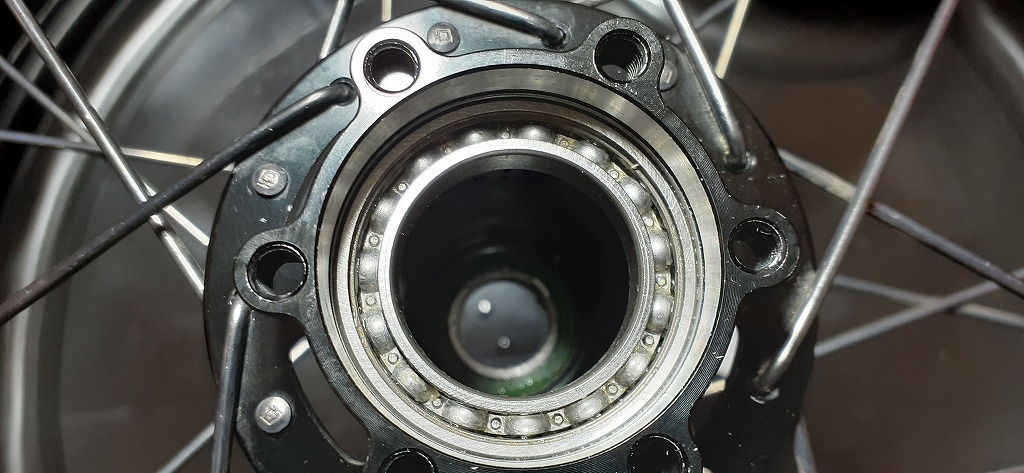

ベアリングは完全にグリスが切れていますので清掃してグリスアップをします。

オンロードメインのバイクの為ベリングのダメージも問題なくグリスアツプで再利用できました。

リアハブのアクスルシャフトはドライブ側の調整ナットが緩んでいましたので締め直して組み付けて最後に玉当たりの調整も行います。

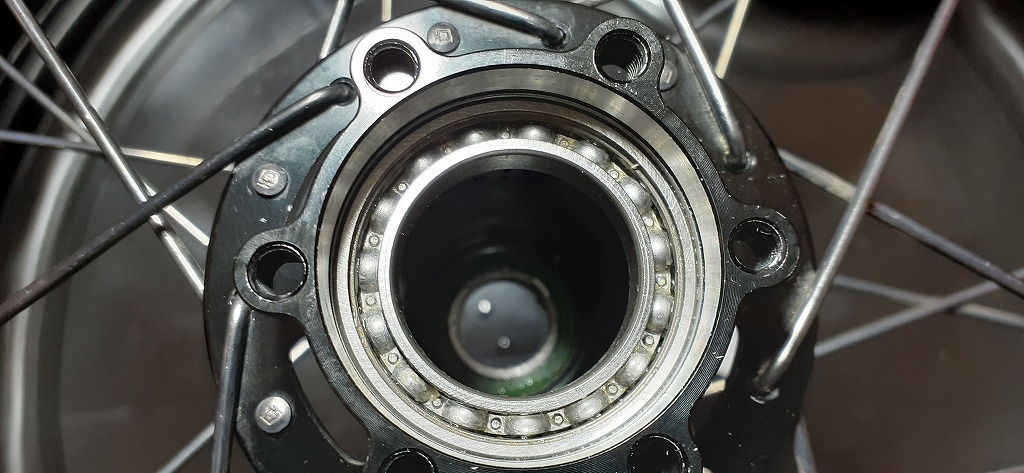

次は前輪

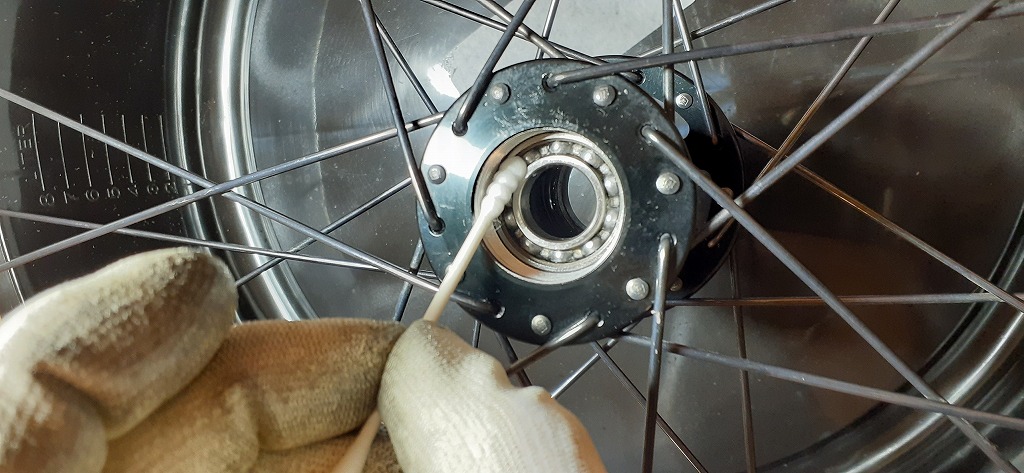

前輪のベリング左右もほぼグリスが切れています。

アルコールで古いグリスを溶かし

ブラシで綺麗に掃除します。

エアーで汚れとアルコールを飛ばして乾燥させます。

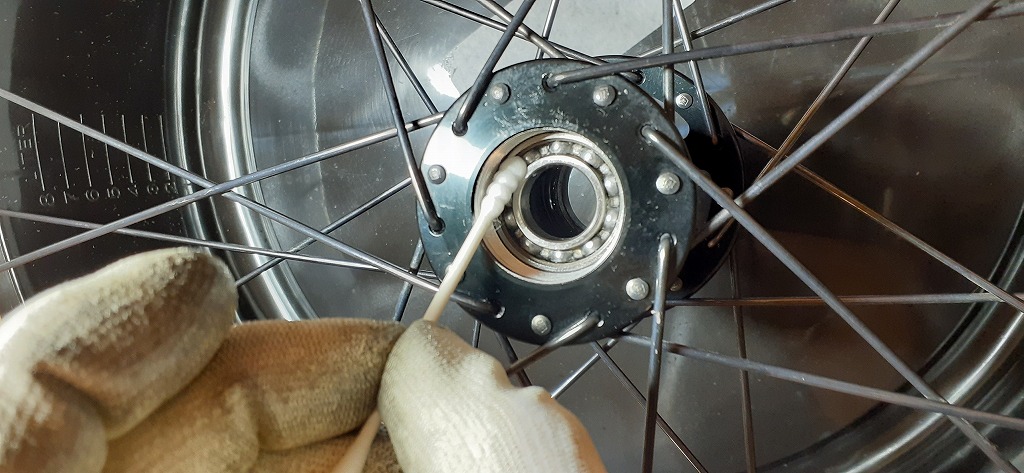

綿棒で細かい汚れを掃除して

綺麗に掃除できましたので

グリスを詰めてシールを戻します。

グリスアップ後は見違えるほどスムーズに回ります。

次はリアディレラー

分解して清掃し注油やグリスアップをします。

洗車で落としきれなかった細かい部分を掃除して注油を行います。

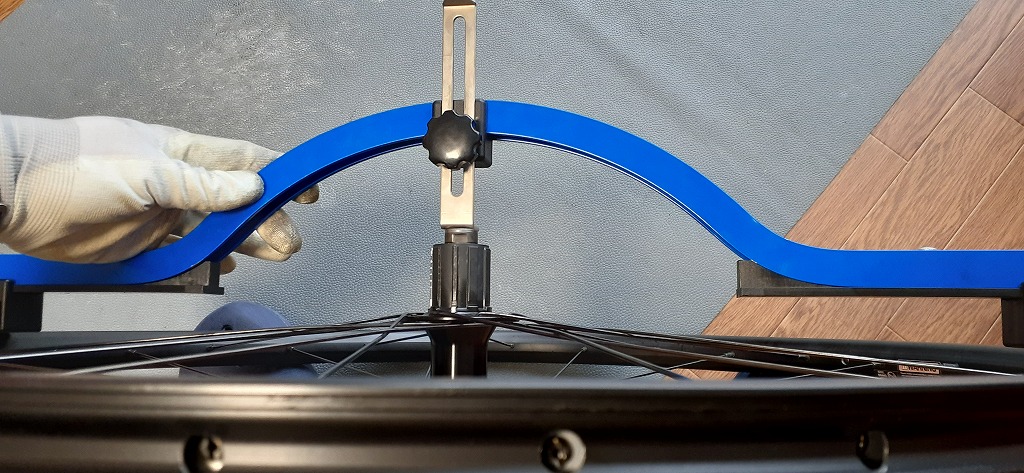

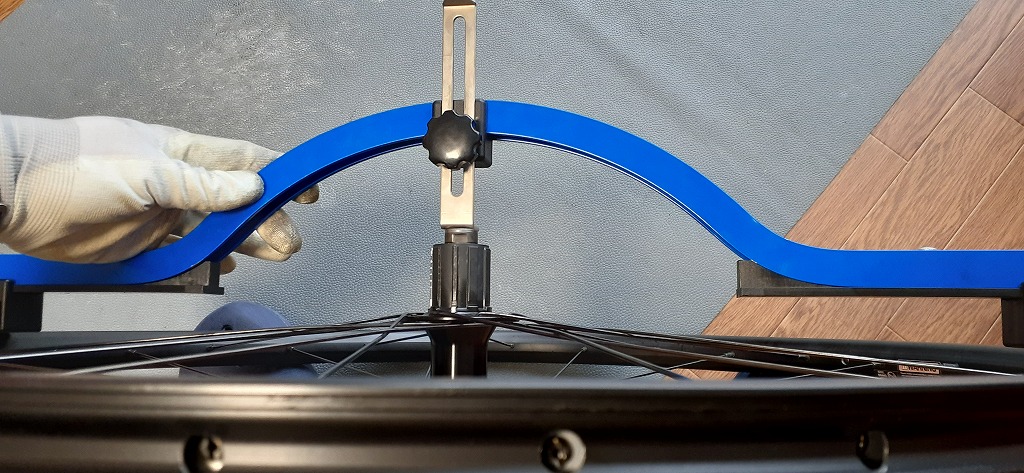

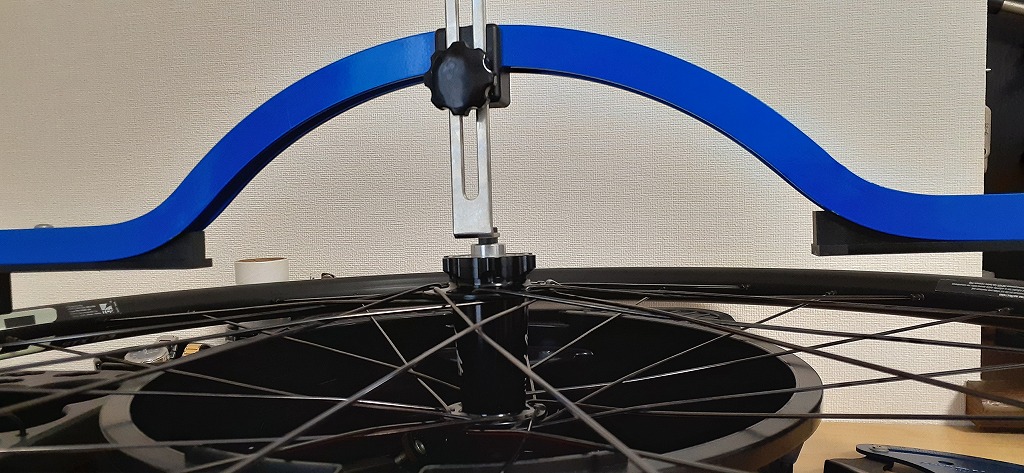

ハブの整備が終わったのでホイールのバランス調整に入ります。

まずは後輪から

一見するとセンターが大きくずれているようですがこのバイクは特殊な設計で作られています。

詳しく説明すると長文になるので書きませんがキャノンデールらしい設計ですね。

さすがの設計というべきか左右のテンションの差がとても少ないですね。

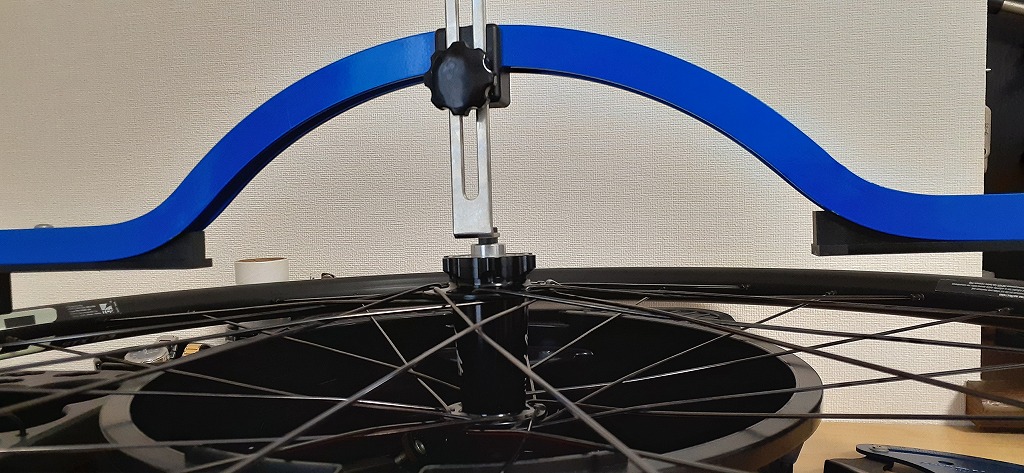

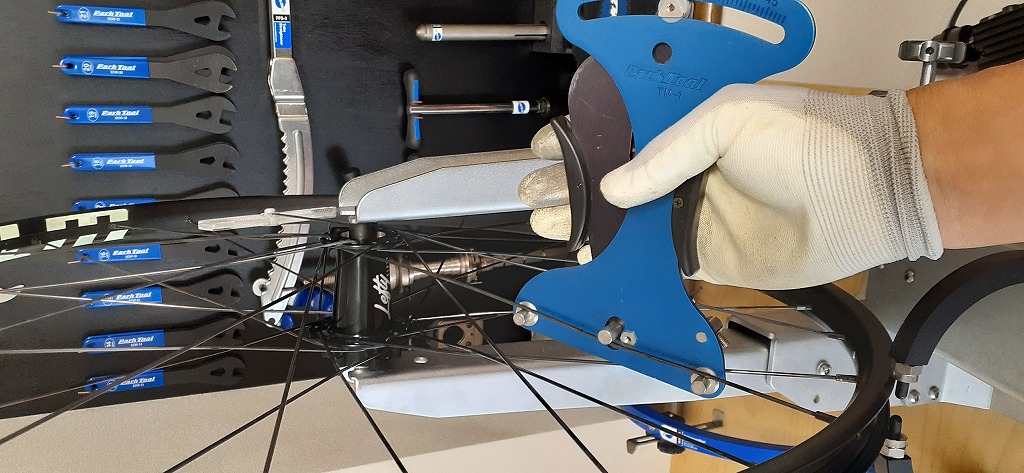

次は前輪

レフティーは専用の冶具を使用して振れ取り台にセットします。

フロントホイールも後輪と同様に特殊な設計ですがバランス、テンション、センターを調整します。

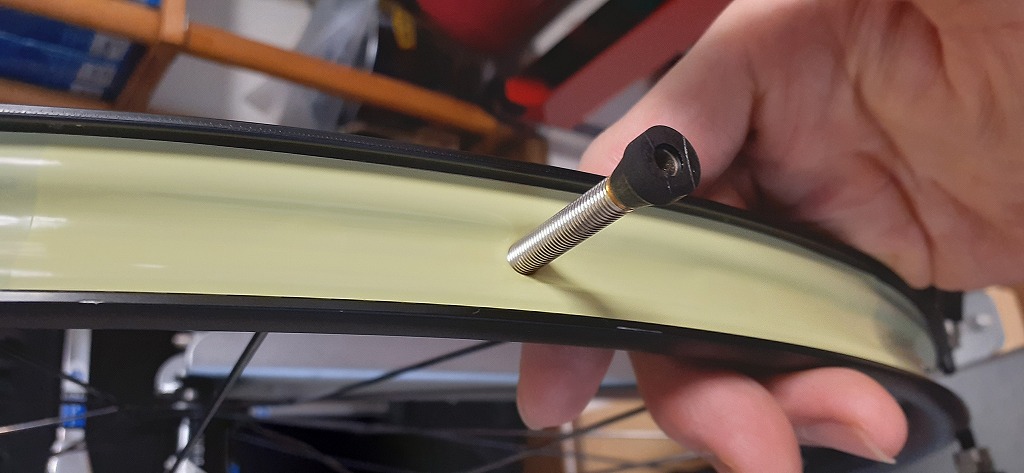

ホイールの整備が終わったのでタイヤを組み付けます。

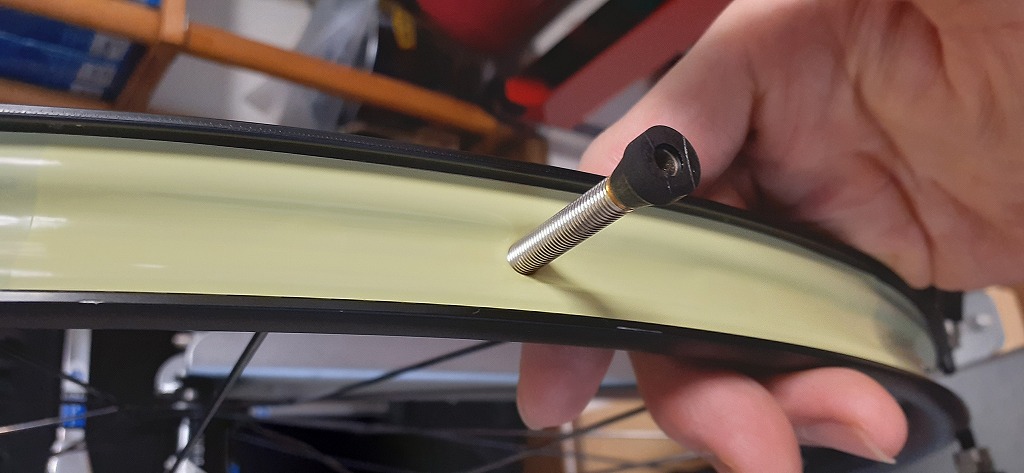

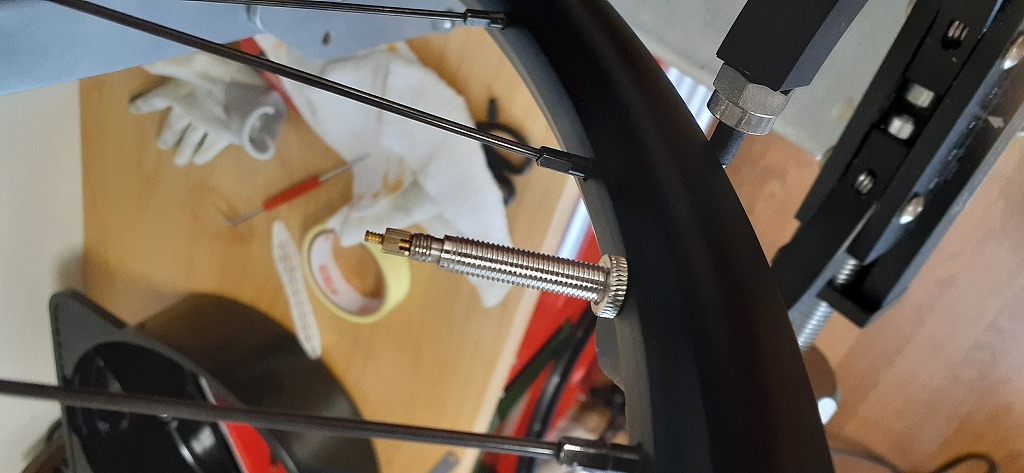

今回もチューブレスで使用しますのでリムテープとバルブをセットします。

リムテープは気泡が入らないように巻いてリムとしっかりフィットさせます。

この作業がよくないとエア漏れの原因となります。

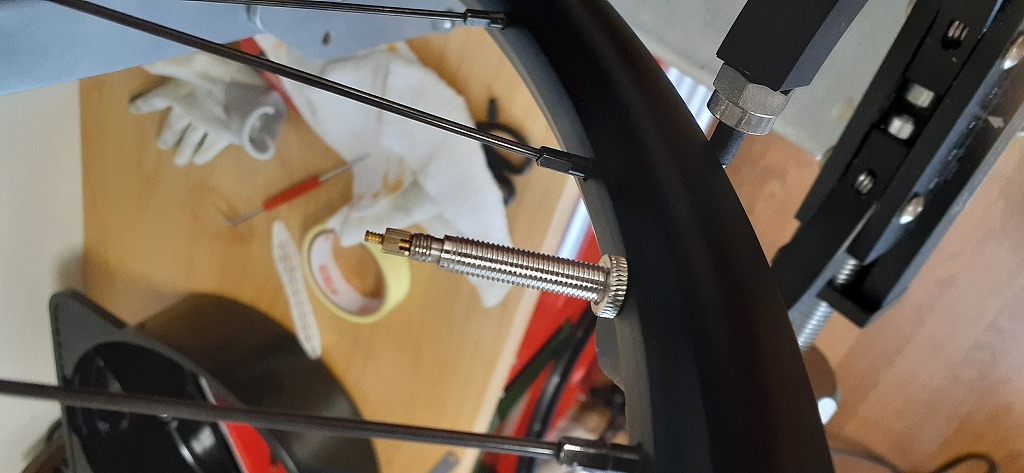

テープを巻いたらバルブ穴中心に小さな穴を開けます。

新品のバルブで先ほど空けた穴を拡張しながら挿入します。

こうする事によりエア漏れのリスクを低減します。

バルブ底を押し込みながらナットを締めてバルブの固定が終了です。

今回はミシュランタイヤを使用します。

先にホイールにタイヤをセットしてエアーを入れてビードアップまで行い

バルブのコアを外して、シーラントインジェクターを使用してシーラントを注入します。

注入後にエアーを入れてシーラントが全体に行き渡るように振ってエア漏れが無いかをチェックします。

次回も作業の続きを紹介します。

カテゴリ:スポーツバイク修理

本日は前回の続きのMTBのOHの作業をご紹介します。

洗浄後のホイールを整備します。

まずは後輪から

ベアリングは完全にグリスが切れていますので清掃してグリスアップをします。

オンロードメインのバイクの為ベリングのダメージも問題なくグリスアツプで再利用できました。

リアハブのアクスルシャフトはドライブ側の調整ナットが緩んでいましたので締め直して組み付けて最後に玉当たりの調整も行います。

次は前輪

前輪のベリング左右もほぼグリスが切れています。

アルコールで古いグリスを溶かし

ブラシで綺麗に掃除します。

エアーで汚れとアルコールを飛ばして乾燥させます。

綿棒で細かい汚れを掃除して

綺麗に掃除できましたので

グリスを詰めてシールを戻します。

グリスアップ後は見違えるほどスムーズに回ります。

次はリアディレラー

分解して清掃し注油やグリスアップをします。

洗車で落としきれなかった細かい部分を掃除して注油を行います。

ハブの整備が終わったのでホイールのバランス調整に入ります。

まずは後輪から

一見するとセンターが大きくずれているようですがこのバイクは特殊な設計で作られています。

詳しく説明すると長文になるので書きませんがキャノンデールらしい設計ですね。

さすがの設計というべきか左右のテンションの差がとても少ないですね。

次は前輪

レフティーは専用の冶具を使用して振れ取り台にセットします。

フロントホイールも後輪と同様に特殊な設計ですがバランス、テンション、センターを調整します。

ホイールの整備が終わったのでタイヤを組み付けます。

今回もチューブレスで使用しますのでリムテープとバルブをセットします。

リムテープは気泡が入らないように巻いてリムとしっかりフィットさせます。

この作業がよくないとエア漏れの原因となります。

テープを巻いたらバルブ穴中心に小さな穴を開けます。

新品のバルブで先ほど空けた穴を拡張しながら挿入します。

こうする事によりエア漏れのリスクを低減します。

バルブ底を押し込みながらナットを締めてバルブの固定が終了です。

今回はミシュランタイヤを使用します。

先にホイールにタイヤをセットしてエアーを入れてビードアップまで行い

バルブのコアを外して、シーラントインジェクターを使用してシーラントを注入します。

注入後にエアーを入れてシーラントが全体に行き渡るように振ってエア漏れが無いかをチェックします。

次回も作業の続きを紹介します。

2023.04.16

MTBのオーバーホール 分解、洗浄編

こんにちは出張修理の自転車屋さんです。

本日はMTBのOH(オーバーホール)作業のご紹介をします。

最初はパンクでの修理依頼で瑞浪市に出張でお伺いしてバイクを見させて頂き今の状態を確認した上でOHの作業をさせていただくことになりました。

作業工程が多いので何回かに分けて作業工程を紹介していきます。

2019年頃に購入されてほとんどメンテナンスをされていない状態でした。

ブレーキローターは磨耗が激しいので前後ともに交換です。

タイヤはチューブレスで運用されており、パンクや経年劣化、ひび割れの為交換です。

チェーンは磨耗の為、ピッチ間が広くなっていますので交換です。

スプロケットも良く使用するギヤが磨耗しています。 新品のチェーンに交換すると噛み合わせが悪く最悪歯飛びしますので交換します。

リアのブレーキパッドは交換時期を過ぎています。

交換する部品がある程度分かったのでパーツを外して洗浄準備をします。

チェーンを外し、

前後のホイールを外してローターを外し

ブレーキローターも取り外します。

フロントのブレーキパッド残量はありますがオイルが染みてブレーキ時に異音がして滑っていましたので交換します。

サスペンションの潤滑オイルが垂れてブレーキパッドに付着した物と考えられます。

下部ダイヤルにもオイルが染みています。

リアのブレーキパッド残量はありません。

駆動系は古いオイルや砂、金属の磨耗したカスなどいろいろな汚れが蓄積しています。

タイヤを外すとリムフラップが剥がれていました。

遅かれ早かれこれではチューブレスの役目を果たせず、空気が漏れてしまいます。

再利用する部分をディグリーザー、中性洗剤、アルコールなどを用いて徹底的に洗浄、脱脂をします。

洗浄後はしっかりと水分を飛ばして乾燥させて次の工程に入ります。

続きはまた来週アップします。

カテゴリ:スポーツバイク修理

本日はMTBのOH(オーバーホール)作業のご紹介をします。

最初はパンクでの修理依頼で瑞浪市に出張でお伺いしてバイクを見させて頂き今の状態を確認した上でOHの作業をさせていただくことになりました。

作業工程が多いので何回かに分けて作業工程を紹介していきます。

2019年頃に購入されてほとんどメンテナンスをされていない状態でした。

ブレーキローターは磨耗が激しいので前後ともに交換です。

タイヤはチューブレスで運用されており、パンクや経年劣化、ひび割れの為交換です。

チェーンは磨耗の為、ピッチ間が広くなっていますので交換です。

スプロケットも良く使用するギヤが磨耗しています。 新品のチェーンに交換すると噛み合わせが悪く最悪歯飛びしますので交換します。

リアのブレーキパッドは交換時期を過ぎています。

交換する部品がある程度分かったのでパーツを外して洗浄準備をします。

チェーンを外し、

前後のホイールを外してローターを外し

ブレーキローターも取り外します。

フロントのブレーキパッド残量はありますがオイルが染みてブレーキ時に異音がして滑っていましたので交換します。

サスペンションの潤滑オイルが垂れてブレーキパッドに付着した物と考えられます。

下部ダイヤルにもオイルが染みています。

リアのブレーキパッド残量はありません。

駆動系は古いオイルや砂、金属の磨耗したカスなどいろいろな汚れが蓄積しています。

タイヤを外すとリムフラップが剥がれていました。

遅かれ早かれこれではチューブレスの役目を果たせず、空気が漏れてしまいます。

再利用する部分をディグリーザー、中性洗剤、アルコールなどを用いて徹底的に洗浄、脱脂をします。

洗浄後はしっかりと水分を飛ばして乾燥させて次の工程に入ります。

続きはまた来週アップします。

RSS 2.0

RSS 2.0