2022.10.05

MTBのセミオーバーホール

こんばんわ。 出張修理の自転車屋さんです。

本日はMTBの修理依頼でお客様が作業場まで自転車を持込での作業をご紹介します。

以前、違う自転車ですが修理のご依頼を受け、ご満足され修理のリピートを頂きました。

全体的に錆が多く、タイヤ、チューブ、ワイヤー類などのゴム、樹脂パーツの痛みが目立ちます。

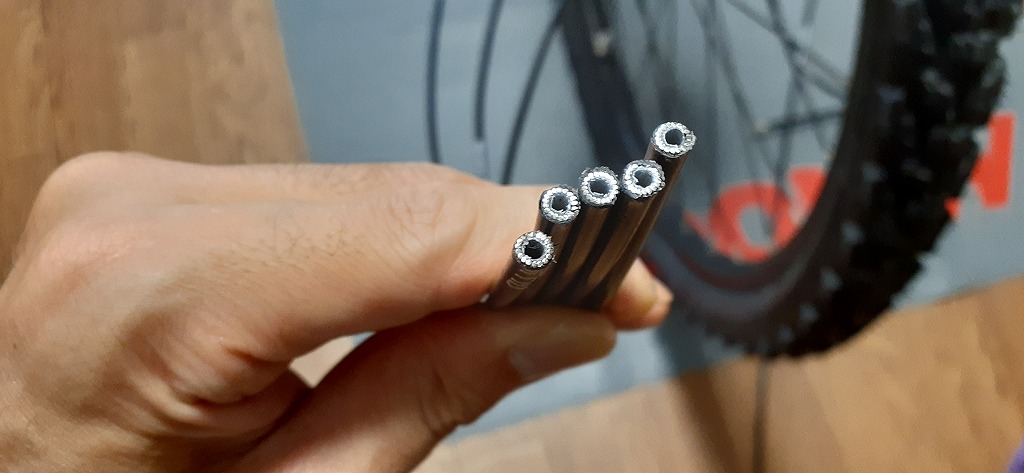

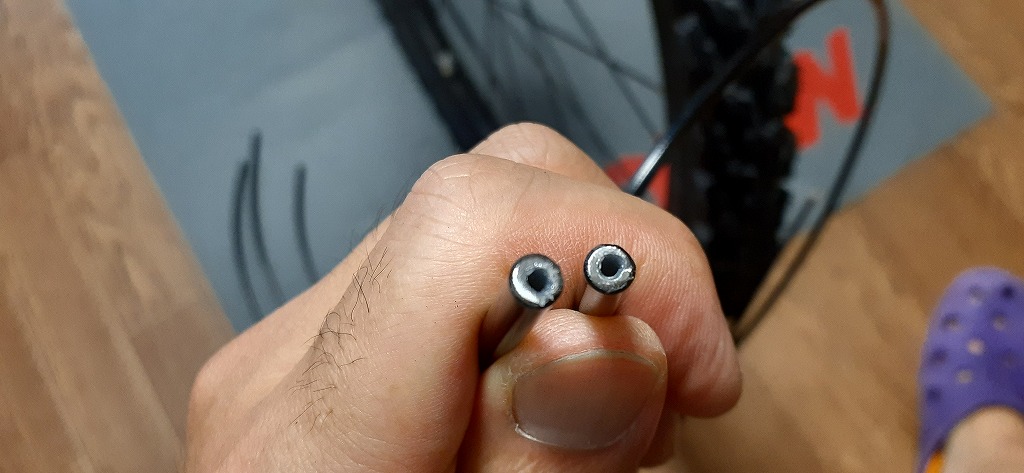

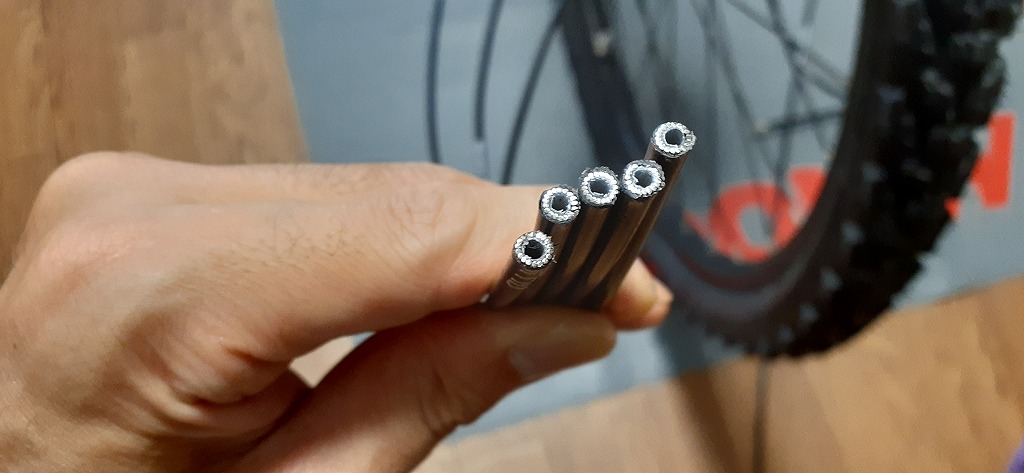

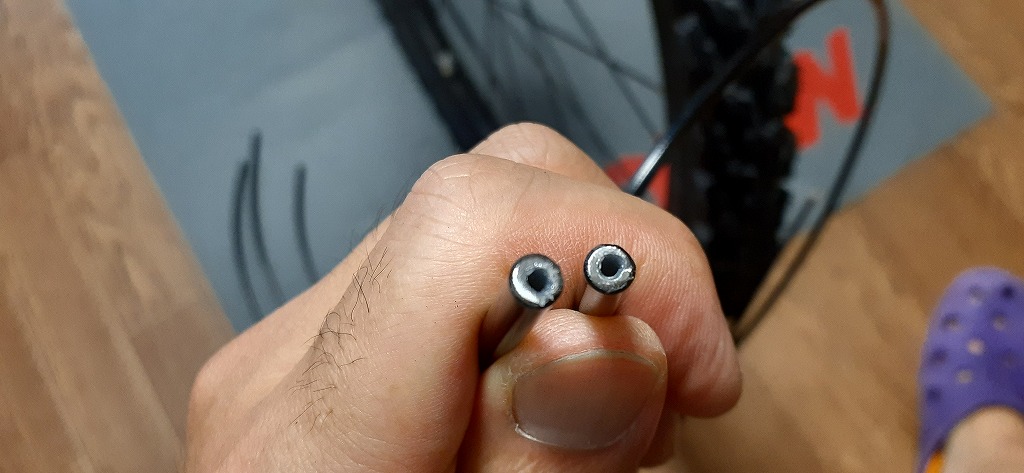

ブレーキワイヤーなども腐食が多く、タイコ部分は崩れてきてます。

お客様のご要望としましてはしっかり走れて、出来る範囲で錆などを取り除いて綺麗にして欲しいとの事でした。

まずは破棄する部品などを取り外して全体の洗車を行い、状態をしっかり確認します。

洗車後に各部の状態を確認して修理に入ります。

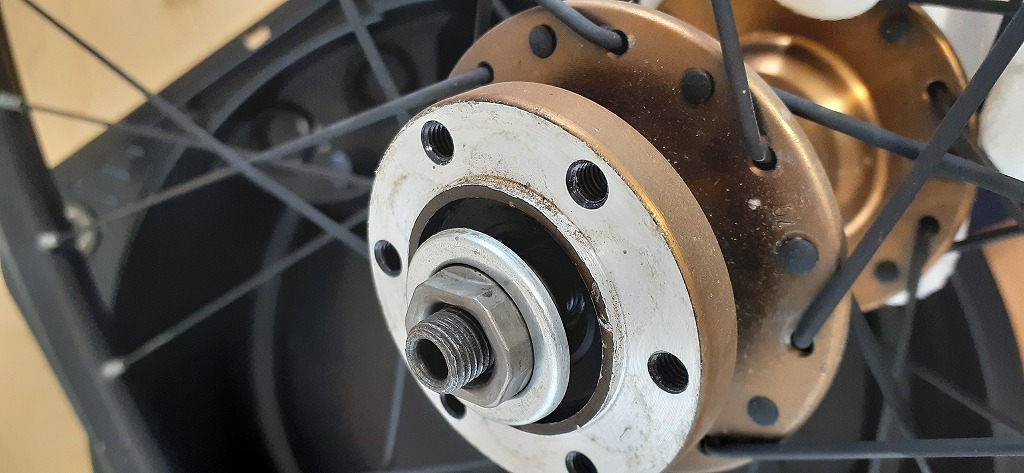

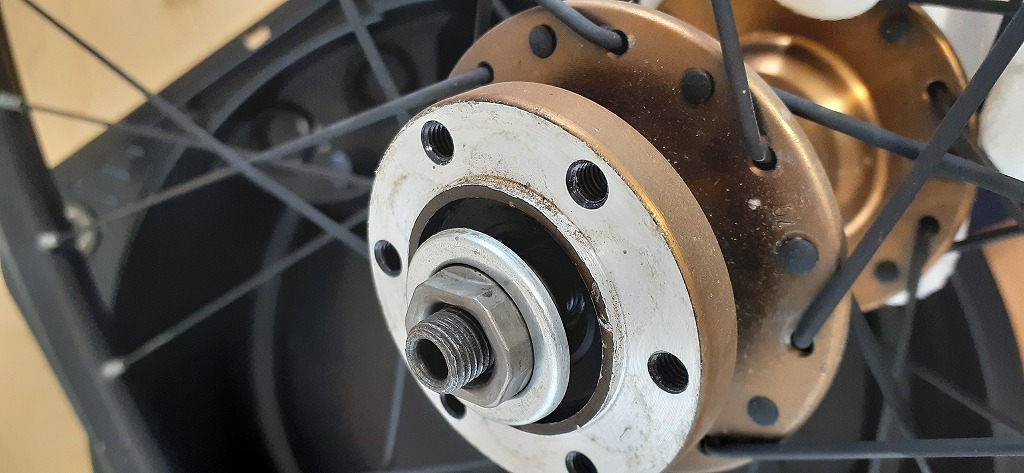

前後のホイールのベアリング部分のグリスアップを行い、玉当たりの調整を行います。

ホイールバランスを確認して調整します。 幸いにもスポーク部分は錆がほとんど無くてよかったです。

新品のリムフラップを装着してタイヤ、チューブを取り付けます。

ローター、スプロケットを取り付けて、トルクレンチで適正トルクに締め付けします。

ヘッドベリングにもグリスを注入して車体にホイールを取り付けます。

ボルトの頭部分など出来る範囲で錆取りをします。

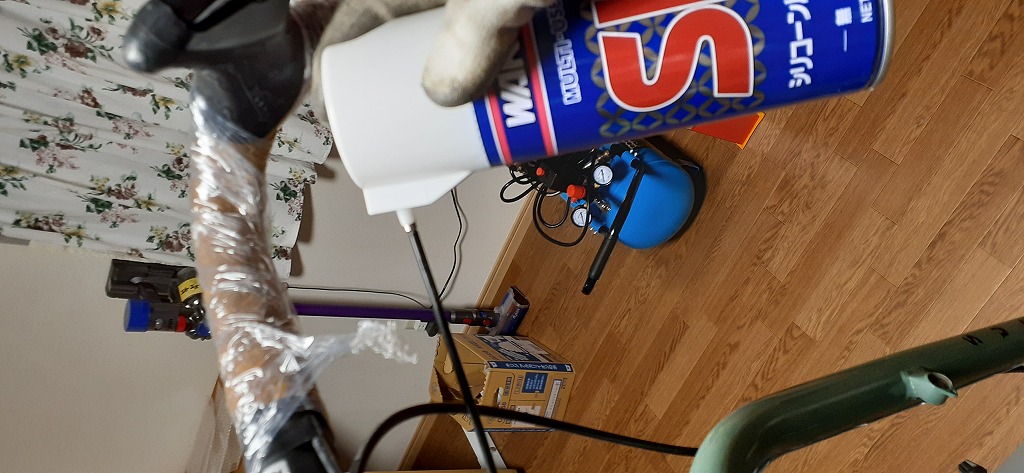

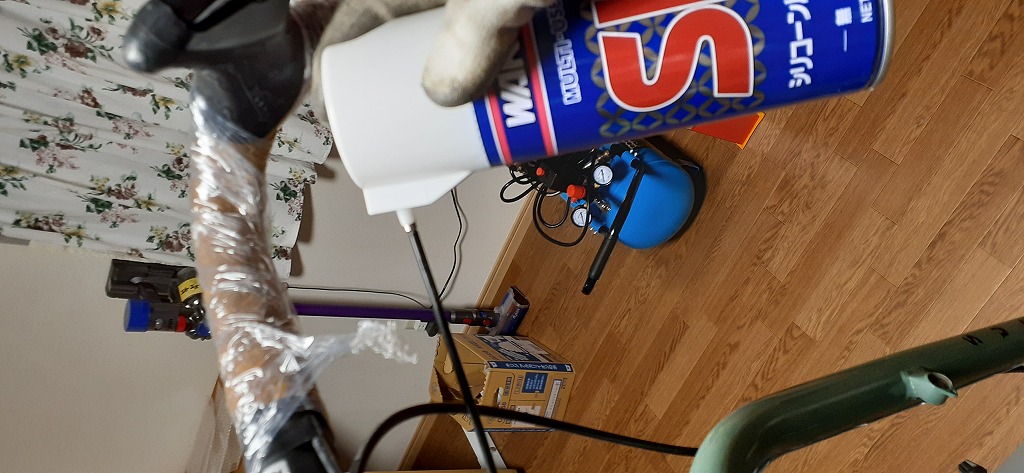

サドル取り付け位置が前過ぎるので適正位置にしてシートポストにも異音対策でグリスを塗ります。

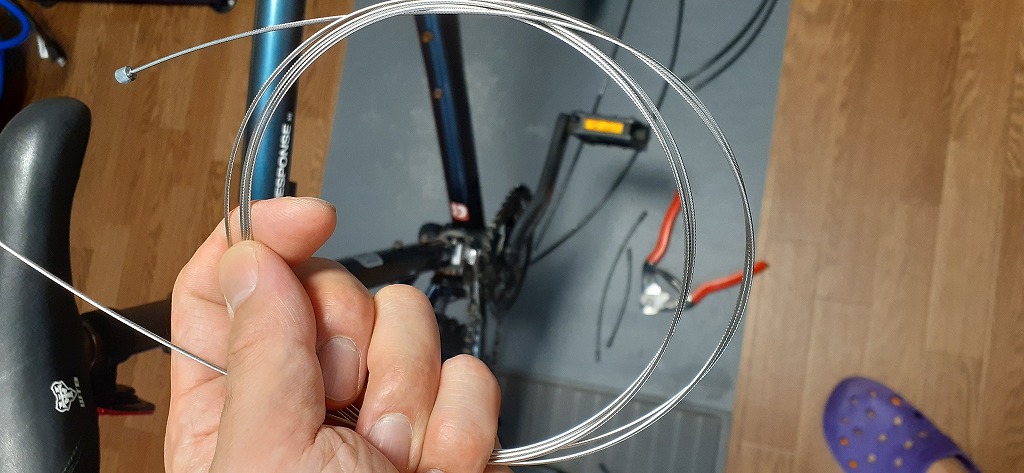

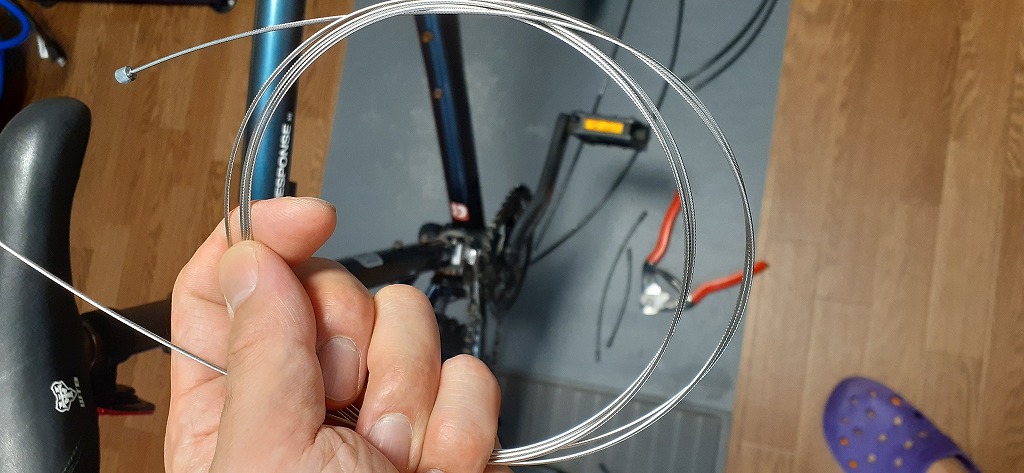

前後のブレーキ、変速のワイヤーを作ります。

インナーは腐食に強いステンレス製です。

ワイヤーを新たに適正な長さ、取り回しで作成してブレーキ、変速を調整します。

100%は錆の除去は出来ませんでしたが、最初のお預かりしたときに比べますと格段に綺麗になっています。

見た目だけでなく、走る、止まるに関しましても問題なく動作しています。

お客様にお渡し後、「修理以前とは違う自転車かと思うぐらいで、新車で購入したときと同じぐらい良くなってました。 これからも大切に乗ろうと思います」とのご感想を頂きました。

前回に引き続きこの様なご感想を頂けると私も大変嬉しく思います。

今回は作業にお時間も頂けましたので、予算の範囲内で出来るだけ綺麗になるようにさせて頂きました。

この様にしばらく乗られていないスポーツ自転車も修理致しますので、気軽にご相談ください。

カテゴリ:スポーツバイク修理

本日はMTBの修理依頼でお客様が作業場まで自転車を持込での作業をご紹介します。

以前、違う自転車ですが修理のご依頼を受け、ご満足され修理のリピートを頂きました。

全体的に錆が多く、タイヤ、チューブ、ワイヤー類などのゴム、樹脂パーツの痛みが目立ちます。

ブレーキワイヤーなども腐食が多く、タイコ部分は崩れてきてます。

お客様のご要望としましてはしっかり走れて、出来る範囲で錆などを取り除いて綺麗にして欲しいとの事でした。

まずは破棄する部品などを取り外して全体の洗車を行い、状態をしっかり確認します。

洗車後に各部の状態を確認して修理に入ります。

前後のホイールのベアリング部分のグリスアップを行い、玉当たりの調整を行います。

ホイールバランスを確認して調整します。 幸いにもスポーク部分は錆がほとんど無くてよかったです。

新品のリムフラップを装着してタイヤ、チューブを取り付けます。

ローター、スプロケットを取り付けて、トルクレンチで適正トルクに締め付けします。

ヘッドベリングにもグリスを注入して車体にホイールを取り付けます。

ボルトの頭部分など出来る範囲で錆取りをします。

サドル取り付け位置が前過ぎるので適正位置にしてシートポストにも異音対策でグリスを塗ります。

前後のブレーキ、変速のワイヤーを作ります。

インナーは腐食に強いステンレス製です。

ワイヤーを新たに適正な長さ、取り回しで作成してブレーキ、変速を調整します。

100%は錆の除去は出来ませんでしたが、最初のお預かりしたときに比べますと格段に綺麗になっています。

見た目だけでなく、走る、止まるに関しましても問題なく動作しています。

お客様にお渡し後、「修理以前とは違う自転車かと思うぐらいで、新車で購入したときと同じぐらい良くなってました。 これからも大切に乗ろうと思います」とのご感想を頂きました。

前回に引き続きこの様なご感想を頂けると私も大変嬉しく思います。

今回は作業にお時間も頂けましたので、予算の範囲内で出来るだけ綺麗になるようにさせて頂きました。

この様にしばらく乗られていないスポーツ自転車も修理致しますので、気軽にご相談ください。

2022.09.30

折り畳み自転車の修理も致します。

こんばんわ、出張修理の自転車屋さんです。

明日から10月に入りすごし易い季節になりました。

秋の夜長に自転車の修理もしやすい季節です。

本日は折り畳み自転車の修理のご依頼で可児市より作業場まで持込されました。

折り畳み自転車では有名なDAHONのバイクです。

10年ほど前に購入されて久しぶりに乗られるとの事で修理、整備を致します。

まず気になるのがハンドルバーが上限位置を超えています。

上限を超えた状態でコラム部分を折りたたむとフロントのブレーキワイヤーが強く引っ張られフレキシブルのリードが折れ曲がっています。

ブレーキシューも経年劣化でひび割れしてます。

後のブレーキシューもひび割れ、インナーワイヤーがほつれかかっています。

タイヤは経年劣化によるバースト寸前です。

今回はご予算との兼ね合いで、前後のタイヤ、チューブ、ブレーキシュー、ブレーキインナーワイヤーとフロントのフレキシブルを交換します。

フロントハブは回りが悪いのでベアリングの調整をします。

新品のハブコーンレンチは使いやすいです。

前後のタイヤ、チューブを交換しました。

折れ曲がったフレキシブル。

ステンレスの新品に交換します。

インナーワイヤー、ブレーキシューも新品に交換して、サービスで全体の点検、調整の整備を行い完了です。

今はいろいろな物の値段の高等や品薄が続いておりますので、修理をすればまだまだ使えることも多いです。

お店によっては自転車の買い替えを進めるケースもありますが、地球環境の為にも直して使うなどをすればエコだと思います。

修理などでお困り事などありましたら是非ご相談ください!!

カテゴリ:スポーツバイク修理

明日から10月に入りすごし易い季節になりました。

秋の夜長に自転車の修理もしやすい季節です。

本日は折り畳み自転車の修理のご依頼で可児市より作業場まで持込されました。

折り畳み自転車では有名なDAHONのバイクです。

10年ほど前に購入されて久しぶりに乗られるとの事で修理、整備を致します。

まず気になるのがハンドルバーが上限位置を超えています。

上限を超えた状態でコラム部分を折りたたむとフロントのブレーキワイヤーが強く引っ張られフレキシブルのリードが折れ曲がっています。

ブレーキシューも経年劣化でひび割れしてます。

後のブレーキシューもひび割れ、インナーワイヤーがほつれかかっています。

タイヤは経年劣化によるバースト寸前です。

今回はご予算との兼ね合いで、前後のタイヤ、チューブ、ブレーキシュー、ブレーキインナーワイヤーとフロントのフレキシブルを交換します。

フロントハブは回りが悪いのでベアリングの調整をします。

新品のハブコーンレンチは使いやすいです。

前後のタイヤ、チューブを交換しました。

折れ曲がったフレキシブル。

ステンレスの新品に交換します。

インナーワイヤー、ブレーキシューも新品に交換して、サービスで全体の点検、調整の整備を行い完了です。

今はいろいろな物の値段の高等や品薄が続いておりますので、修理をすればまだまだ使えることも多いです。

お店によっては自転車の買い替えを進めるケースもありますが、地球環境の為にも直して使うなどをすればエコだと思います。

修理などでお困り事などありましたら是非ご相談ください!!

2022.09.18

クロスバイクのパンク修理もお任せください。

こんにちは。 出張修理の自転車屋さんです。

明日から明後日にかけて岐阜では台風が最も接近しますので自転車など倒れやすいものは室内にしまうかあらかじめ倒しておきましょう。

本日の作業風景のご紹介はクロスバイクのパンク(タイヤ、チューブ交換)です。

パンク修理のご依頼で瑞浪市まで出張修理でお伺いしました。

最近のクロスバイクでも油圧のディスクブレーキが増えています。

タイヤからチューブを取り外します。

バルブが根元から千切れています。

タイヤをチェックするとサイドカットしています。

おそらくサイドカットかリム打ちパンクをしてその後パンクしながら走行したものと思われます。

チューブの削れカスが一杯です。

今回はサイドカットしていますのでタイヤ、チューブを交換にはなりますがパンク後に走行してしまうと最悪ホイール(リム)まで削れたりして修理費用が高額になりますので気をつけましょう。

タイヤ、チューブを交換して適性な空気圧に調整します。

最近点検をされていないとの事でしたのでサービスで全体を点検調整いたします。

まずは注油をして変速調整をします。

ピンボケしてますがインナーキャップが取れてワイヤーエンドがほつれています。

これが刺さると痛いんですよね。

長さがギリギリでしたがほつれをカットして新しいインナーキャップを取り付けします。

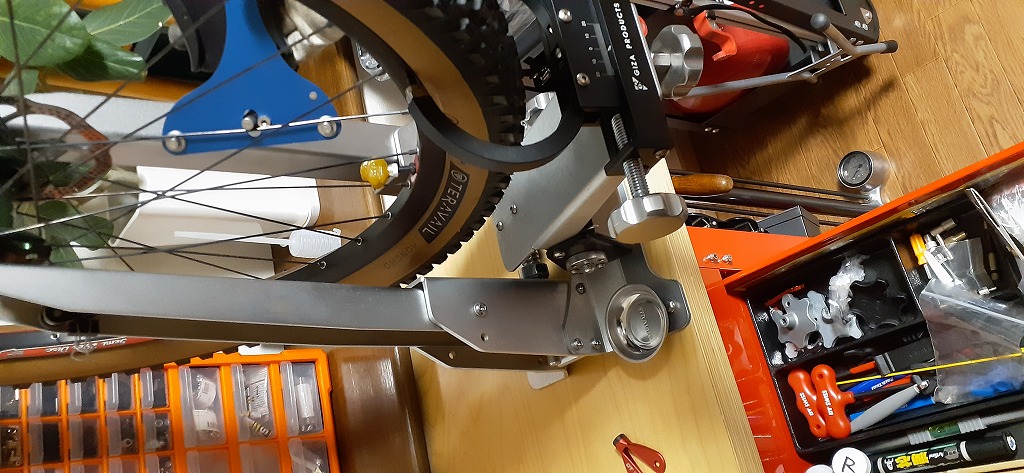

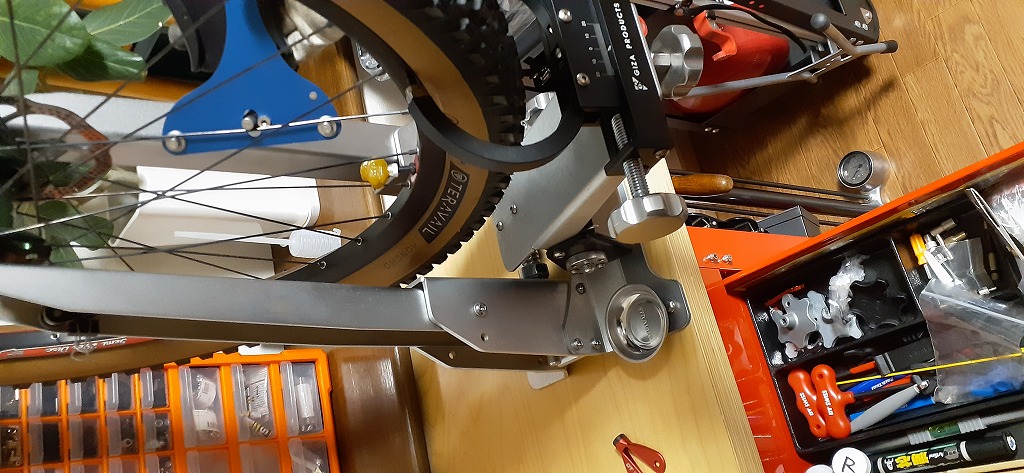

フロントのディスクブレーキが常にローターに当たっていますのでセンターリングをしてブレーキが引きずらないように調整します。

メンテナンススタンドは便利ですね!!

後は全体的にボルトのしまりの確認して作業終了です。

前のタイヤにも空気がほとんど無く、お客様にお話を聞いたところ正しいフレンチバルブの空気の入れ方をご存知でなく入れたつもりでしたが実際には入っていなかった様です。

ついでに正しい空気の入れ方や注油の方法もご説明しました。

この様のクロスバイクやスポーツバイク、ディスクブレーキ採用の自転車でも修理可能ですのでお困りの方は気軽にご相談ください。

カテゴリ:スポーツバイク修理

明日から明後日にかけて岐阜では台風が最も接近しますので自転車など倒れやすいものは室内にしまうかあらかじめ倒しておきましょう。

本日の作業風景のご紹介はクロスバイクのパンク(タイヤ、チューブ交換)です。

パンク修理のご依頼で瑞浪市まで出張修理でお伺いしました。

最近のクロスバイクでも油圧のディスクブレーキが増えています。

タイヤからチューブを取り外します。

バルブが根元から千切れています。

タイヤをチェックするとサイドカットしています。

おそらくサイドカットかリム打ちパンクをしてその後パンクしながら走行したものと思われます。

チューブの削れカスが一杯です。

今回はサイドカットしていますのでタイヤ、チューブを交換にはなりますがパンク後に走行してしまうと最悪ホイール(リム)まで削れたりして修理費用が高額になりますので気をつけましょう。

タイヤ、チューブを交換して適性な空気圧に調整します。

最近点検をされていないとの事でしたのでサービスで全体を点検調整いたします。

まずは注油をして変速調整をします。

ピンボケしてますがインナーキャップが取れてワイヤーエンドがほつれています。

これが刺さると痛いんですよね。

長さがギリギリでしたがほつれをカットして新しいインナーキャップを取り付けします。

フロントのディスクブレーキが常にローターに当たっていますのでセンターリングをしてブレーキが引きずらないように調整します。

メンテナンススタンドは便利ですね!!

後は全体的にボルトのしまりの確認して作業終了です。

前のタイヤにも空気がほとんど無く、お客様にお話を聞いたところ正しいフレンチバルブの空気の入れ方をご存知でなく入れたつもりでしたが実際には入っていなかった様です。

ついでに正しい空気の入れ方や注油の方法もご説明しました。

この様のクロスバイクやスポーツバイク、ディスクブレーキ採用の自転車でも修理可能ですのでお困りの方は気軽にご相談ください。

2022.08.26

スポーツバイクのタイヤ、チューブ交換

こんばんわ 出張修理の自転車屋さんです。

例年より残暑も厳しく、雨の多い日も続いて過ごし難い季節ですが、お客様のご依頼があればがんばって出張修理にお伺いします。

本日はスポーツバイクのタイヤ、チューブの交換をご紹介します。

こちらのお客様は初めてのチューブ交換です。

チューブの劣化により内側(ホイール、リム側)で前後ともパンクしてしまいました。

スポーツバイクは空気圧も高めにセットしますのでチューブやタイヤにもかなりの負担がかかります。

今回はお客様のご予算やタイヤの状態などを合わせて判断してチューブのみの交換となりました。

こちらは別のお客様で約20年前のMTBのタイヤ、チューブの交換のご依頼です。

すごく懐かしいタイヤですね。私が自転車業界に入ったときに良く見たタイヤです。

ビード部分のゴムが剥がれてます。

チューブもバルブ付近が外れそうです。

ここがパンクしている部分です。

お客様と相談してMTB用のブロックパターンのタイヤではなく待ち乗りに適したスリックパターンのタイヤに前後交換させて頂きました。

すごく懐かしいMTBです。 サービスで全体の点検、調整等の整備もさせて頂きました。

懐かしい自転車を修理していると初心に帰った気持ちになれます。

この様にスポーツバイクはママチャリ等のタイヤよりもタイヤ、チューブの劣化等が早い場合もあります。

安全にスポーツ走行するには大切なパーツになります。

出張修理の自転車屋さんではお客様の使い方やご予算に応じてタイヤ等をご紹介しています。気になった方は気軽にご相談ください。

カテゴリ:スポーツバイク修理

例年より残暑も厳しく、雨の多い日も続いて過ごし難い季節ですが、お客様のご依頼があればがんばって出張修理にお伺いします。

本日はスポーツバイクのタイヤ、チューブの交換をご紹介します。

こちらのお客様は初めてのチューブ交換です。

チューブの劣化により内側(ホイール、リム側)で前後ともパンクしてしまいました。

スポーツバイクは空気圧も高めにセットしますのでチューブやタイヤにもかなりの負担がかかります。

今回はお客様のご予算やタイヤの状態などを合わせて判断してチューブのみの交換となりました。

こちらは別のお客様で約20年前のMTBのタイヤ、チューブの交換のご依頼です。

すごく懐かしいタイヤですね。私が自転車業界に入ったときに良く見たタイヤです。

ビード部分のゴムが剥がれてます。

チューブもバルブ付近が外れそうです。

ここがパンクしている部分です。

お客様と相談してMTB用のブロックパターンのタイヤではなく待ち乗りに適したスリックパターンのタイヤに前後交換させて頂きました。

すごく懐かしいMTBです。 サービスで全体の点検、調整等の整備もさせて頂きました。

懐かしい自転車を修理していると初心に帰った気持ちになれます。

この様にスポーツバイクはママチャリ等のタイヤよりもタイヤ、チューブの劣化等が早い場合もあります。

安全にスポーツ走行するには大切なパーツになります。

出張修理の自転車屋さんではお客様の使い方やご予算に応じてタイヤ等をご紹介しています。気になった方は気軽にご相談ください。

2022.08.20

スポーツバイクの点検もご相談ください!!

こんばんわ。 出張修理の自転車屋さんです。

今週に入り雨が多い日が続きますが、少しずつ秋の近づきを感じます。

今回は、ご自身で組み立てをされたバイクの悪いところや間違いか無いかを点検をして欲しいとのご依頼がありましたのでその作業風景をご紹介します。

プロショップに相談されたそうですが、作業を断られてしまったそうです。

私でも出来る範囲に限界はありますが少しでもお役に立てればと思い今回は作業をお受け致しました。

とりあえず全体を隈なくチェックして作業台に乗せます。

細かいところでいろいろと不具合がありましたのでそのいくつかを紹介します。

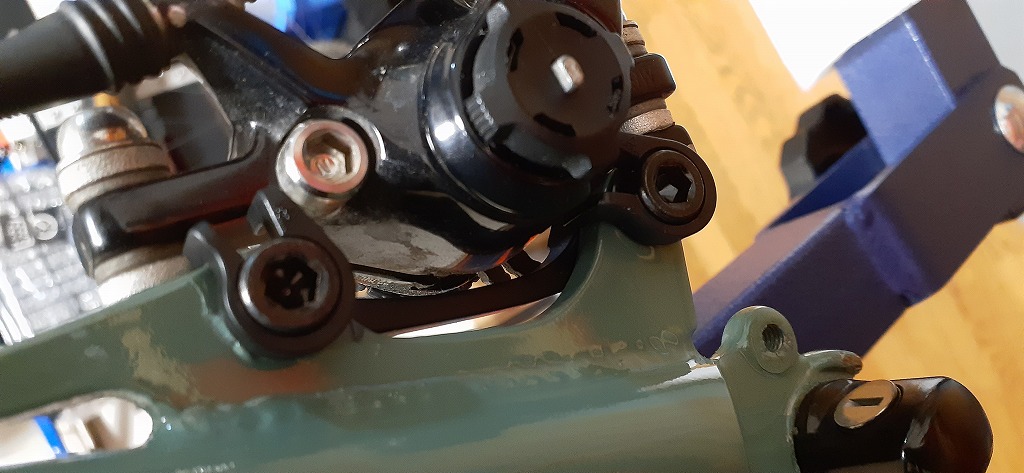

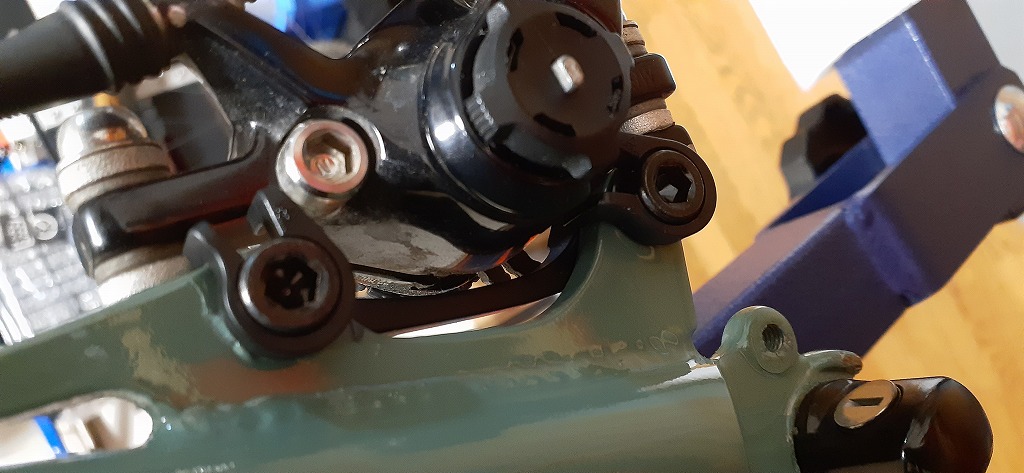

まずはフロントのディスクブレーキが常にローターと干渉して調整がうまくいかないとの事です。

良く観察すると、、、、

ライトホルダーがクイックレバーと干渉してホイールがフォークエンドまでしっかり収まっていません。

その為車輪が斜めに装着されてしまいローターも同じく斜めになります。

その為ローターとキャリパーが常に干渉してました。

そこでライトホルダーをスペーサーでずらして、クイックレバーと干渉しないようにします。

これでホイールがフォークに対して真っ直ぐ装着できますので後はキャリパーの調整をします。

が、、、、

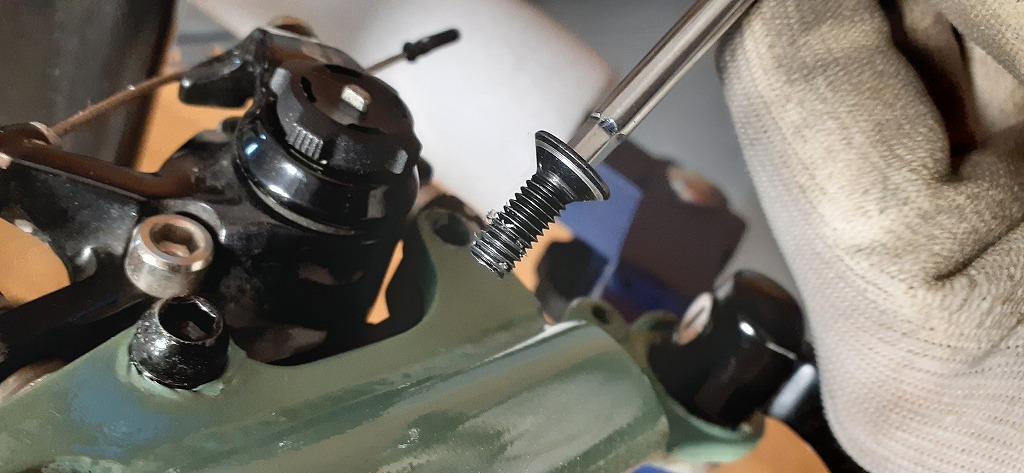

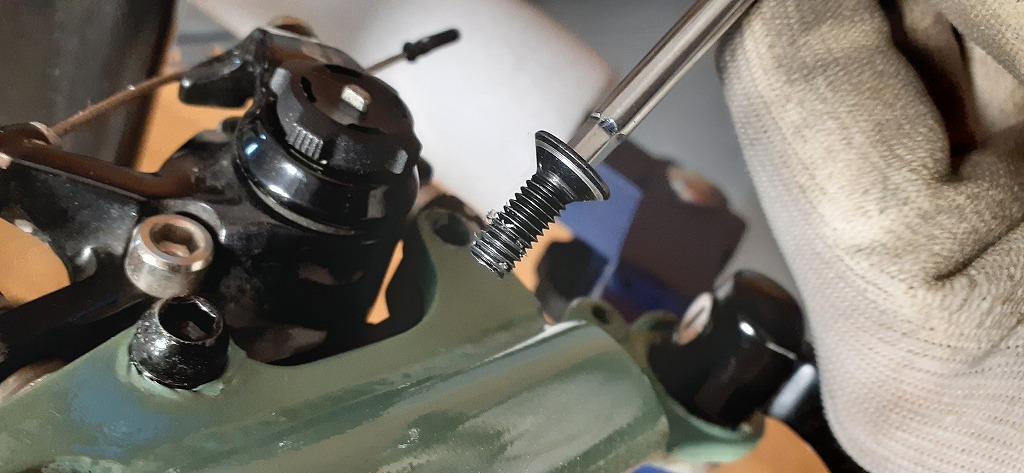

キャリパーの固定ボルトが1本、皿ねじになってます。

これはいろいろ不味いのでシマノ製の緩み止めの機能があるボルトセットに交換します。

次はホイールのチェックです。

最高にクールなハブセットですね!!

ハブの方は回転はとてもスムーズでガタつきも無く問題ありません。

フロントはバランス、テンション、センター問題なし。

リアは少しだけセンターがずれてます。

センターを調整してバランス、テンションも確認、調整します。

ローターの磨耗も確認。

="https://9696cycle.com/news/img/20220715_202520.jpg" target="_blank">

="https://9696cycle.com/news/img/20220715_202520.jpg" target="_blank">

細かい所ですがシフトのアウターキャップが樹脂製で割れています。

シフトも調子が悪いのでついでに直します。

アウターワイヤーの端面も綺麗に処理しなおして、キャップは割れないようにアルミ製に交換します。

変速調整に入る前にエンドも確認しますと

エンドも曲がりがありましたので修正機で矯正します。

肝心な所で写真を撮り忘れてしまいましたがチェーンリング変形や歪み、スライドエンドによる変速やホイールの固定位置の問題等ありました。

そのあたりの問題点はお客様にお伝えをして、今後のチューニングの課題とさせていただきました。

最後、お渡し時にお客様にバイクを試乗して頂きますと作業前と比べて全体的に見違えるように良くなっていると、とても喜ばれてました。

私としましても喜んで頂き、少しでもお力になれてとても幸いでした。

この様にバイクの点検や状態のチェックなども行っていますので、気軽にご相談ください。

カテゴリ:スポーツバイク修理

今週に入り雨が多い日が続きますが、少しずつ秋の近づきを感じます。

今回は、ご自身で組み立てをされたバイクの悪いところや間違いか無いかを点検をして欲しいとのご依頼がありましたのでその作業風景をご紹介します。

プロショップに相談されたそうですが、作業を断られてしまったそうです。

私でも出来る範囲に限界はありますが少しでもお役に立てればと思い今回は作業をお受け致しました。

とりあえず全体を隈なくチェックして作業台に乗せます。

細かいところでいろいろと不具合がありましたのでそのいくつかを紹介します。

まずはフロントのディスクブレーキが常にローターと干渉して調整がうまくいかないとの事です。

良く観察すると、、、、

ライトホルダーがクイックレバーと干渉してホイールがフォークエンドまでしっかり収まっていません。

その為車輪が斜めに装着されてしまいローターも同じく斜めになります。

その為ローターとキャリパーが常に干渉してました。

そこでライトホルダーをスペーサーでずらして、クイックレバーと干渉しないようにします。

これでホイールがフォークに対して真っ直ぐ装着できますので後はキャリパーの調整をします。

が、、、、

キャリパーの固定ボルトが1本、皿ねじになってます。

これはいろいろ不味いのでシマノ製の緩み止めの機能があるボルトセットに交換します。

次はホイールのチェックです。

最高にクールなハブセットですね!!

ハブの方は回転はとてもスムーズでガタつきも無く問題ありません。

フロントはバランス、テンション、センター問題なし。

リアは少しだけセンターがずれてます。

センターを調整してバランス、テンションも確認、調整します。

ローターの磨耗も確認。

="https://9696cycle.com/news/img/20220715_202520.jpg" target="_blank">

="https://9696cycle.com/news/img/20220715_202520.jpg" target="_blank">

細かい所ですがシフトのアウターキャップが樹脂製で割れています。

シフトも調子が悪いのでついでに直します。

アウターワイヤーの端面も綺麗に処理しなおして、キャップは割れないようにアルミ製に交換します。

変速調整に入る前にエンドも確認しますと

エンドも曲がりがありましたので修正機で矯正します。

肝心な所で写真を撮り忘れてしまいましたがチェーンリング変形や歪み、スライドエンドによる変速やホイールの固定位置の問題等ありました。

そのあたりの問題点はお客様にお伝えをして、今後のチューニングの課題とさせていただきました。

最後、お渡し時にお客様にバイクを試乗して頂きますと作業前と比べて全体的に見違えるように良くなっていると、とても喜ばれてました。

私としましても喜んで頂き、少しでもお力になれてとても幸いでした。

この様にバイクの点検や状態のチェックなども行っていますので、気軽にご相談ください。

RSS 2.0

RSS 2.0